Révision du PLUIH: une occasion cruciale pour Ferney

Publié le 22 septembre 2025

La révision du PLUIH a démarré cette année. Ce document essentiel pour la planification, le développement et la maîtrise de notre territoire devrait être adopté en 2028 au niveau intercommunal. Cela signifie qu’il s’appliquera à toutes les communes, y compris celles dont les représentants auront voté contre.

Il contiendra des règles communes (taux de logement social, grandes zones économiques, axes de mobilité, protections…) et d’autres laissées à la discrétion des communes, comme le nombre de places de stationnement ou la densité (accentuée, minorée, adaptée).

En tant que conseiller communautaire, j’ai participé à presque toutes les réunions préparatoires du PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durables), dont l’objectif est de fixer les grandes orientations du futur PLUIH en matière d’environnement, d’économie, de logement et de déplacements.

Sauver Ferney de l’anonymat urbain

Dans le Pays de Gex, Ferney n’est pas une ville comme les autres. Elle porte en elle un héritage, celui de Voltaire, celui d’un lieu où l’on pense le monde autant qu’on l’habite. Mais aujourd’hui, notre rapport à l’habitat révèle des fragilités profondes qui menacent cette identité. Si nous partageons avec Saint-Genis-Pouilly un taux de logements sociaux comparable, notre réalité est tout autre : une proportion bien plus élevée de logements PLAI, un parc déjà vaste de places d’hébergement auquel viendra s’ajouter près d’un millier de nouvelles (programmées ou déjà en construction), une part réduite de propriétaires occupants, et un chiffre qui frappe les esprits : 18 % de résidences secondaires. À cela s’ajoute une donnée encore plus révélatrice : sur 12 700 habitants, seuls 4 000 sont inscrits sur les listes électorales. Une ville où la majorité n’est pas citoyenne dans les urnes est une ville en danger d’effacement.

Ces données ne sont pas neutres. Elles dessinent le risque d’une ville fragmentée, où l’on habite sans appartenir, où l’on passe sans s’ancrer. Une ville qui perdrait peu à peu ce qui fait sa force : un sentiment d’appartenance, une mémoire commune, une attractivité fondée sur la qualité de vie et le partage. Car une cité ne vit pas seulement de ses murs ; elle vit des liens qui se tissent entre ses habitants.

Il est donc temps de nous poser la question fondamentale : qui sommes-nous, et que voulons-nous devenir ? Ce n’est pas une interrogation abstraite. C’est le cœur même de notre avenir collectif. Préserver l’identité de Ferney, c’est refuser qu’elle devienne une ville anonyme, dissoute dans la logique de l’urbanisation à outrance. C’est choisir de restaurer sa vitalité, de renforcer ce qui fonde son attractivité, de transmettre à ceux qui viendront un cadre de vie digne et durable.

Le PLUIH, à venir, n’est qu’un outil. Mais il est stratégique. Dans ses pages se décidera si Ferney-Voltaire reste fidèle à son histoire et à son esprit, ou si elle s’abandonne définitivement à une urbanisation sans vision. C’est pourquoi son élaboration doit être exigeante, transparente et ambitieuse : elle engage rien de moins que l’avenir de notre cité.

Mon engagement constant

Je rappelle que j’ai voté contre les trois PLU et le PLUIH qui m’ont été présentés en 2007, 2011, 2014 et 2020. D’abord par instinct de simple habitant (il faut le dire), puis avec l’expérience d’élu, j’ai toujours refusé la densification extrême, la déshumanisation et cette approche purement comptable de l’habitat qui, in fine, dégrade le quotidien de nos habitants.

Depuis 2014, je siège à la commission urbanisme. J’y ai toujours posé les questions concrètes que les futurs habitants des projets se poseront chaque jour : est-ce vivable ? est-ce pratique ? est-ce logique ? Heureusement, je ne suis pas le seul : d’autres collègues ont également su dénoncer les aberrations lorsqu’elles étaient manifestes. Mais un élu n’est pas seulement là pour constater, il doit aussi proposer. C’est pourquoi, depuis toutes ces années, j’ai contribué à enrichir les projets, à améliorer les règles et à affiner la vision qui les guide.

Or, dès lors qu’un projet respecte les règles d’urbanisme, seule une négociation habile peut amender ce qui tente de « faire entrer l’éléphant dans la 2CV ». C’est là qu’un débat comparatif avec les communes voisines prend tout son sens.

Des exemples concrets à Ferney

À Ferney, les exemples ne manquent pas : Garden Park, Flower Park, Rue de Versoix… Autant de projets conformes aux règles, mais qui compliquent le quotidien de leurs habitants.

Car c’est un fait : quand l’approche purement réglementaire prime sur le bon sens, les projets s’éloignent des besoins élémentaires de nos concitoyens et de leur qualité de vie.

Un immeuble au standing clinquant peut cacher de sérieuses lacunes : garages insuffisants ou impraticables, absence de vraies places visiteurs, parties communes mal conçues, pas de caves ni de celliers, balcons exigus transformés en débarras, espaces verts résiduels et négligés.

Je me souviens des permis successifs de Garden Park et de ses rues trop étroites et saturées de véhicules (allez voir par vous-mêmes). Je me rappelle aussi avoir combattu l’accès en « S » de Flower Park (Avenue du Jura), sans succès… Résultat : accès mal pensé et squatté, places visiteurs privatisées, camions-poubelles qui n’accèdent plus aux containers enterrés remplacés par des bacs roulants, accès pompiers parfois bloqué. Un sommet dans l’absurde.

Des projets que leurs promoteurs habiteraient-ils ?

Est-ce que les promoteurs qui imaginent ces projets accepteraient d’y vivre eux-mêmes ? J’en doute. Cette question devrait pourtant être au cœur de nos réflexions.

Au fil des ans, les projets ont gagné en densité jusqu’à l’absurde. Comment peut-on envisager des programmes dépassant 200 logements à l’hectare… voire près de 300 (un record, même si le projet n’était pas légalement éligible) ? En France, les densités moyennes dépassent rarement 120 logements à l’hectare.

Aujourd’hui, nos concitoyens ne comprennent plus l’empilement de projets sans âme ni confort quotidien, comme ceux de la rue de Versoix. Et ils ont raison.

Changer les règles pour mieux construire

Ces exemples montrent une chose : si ces projets sont « réglementaires », c’est que les règles permettent leur construction. Nous avons donc, avec le prochain PLUIH, l’occasion de les modifier.

Bien sûr, il est impossible d’interdire tout nouveau projet. Notre situation géographique, la proximité avec Genève et son dynamisme économique, l’arrivée du tram et les règles environnementales qui favorisent la densification plutôt que l’étalement nous obligent à accueillir de nouveaux habitants. Néanmoins, faisons-le mieux.

Innovons avec des outils pour modérer la densité tout en offrant un bonus de constructibilité aux promoteurs qui améliorent réellement la vie quotidienne des habitants. Par exemple : limiter la densité à 120 logements/ha, extensible à 150 si le projet inclut plus de stationnements visiteurs, des emplacements pour livraisons, services et soin à domicile, des logements familiaux spacieux, des caves/celliers, des espaces verts généreux, un règlement de copropriété initial qui contraint et règlemente la revente des garages (en interdisant leur vente en lots séparés ou à des personnes extérieures), l’engagement à favoriser un urbanisme de vie plutôt que d’investissement locatif…

Mais pour être crédible, ce bonus ne doit pas dépendre du seul bon vouloir du maire qui signe le permis. Il doit s’appuyer sur une grille objective, claire et opposable, intégrée au PLUIH. Cette grille devra préciser des critères mesurables et vérifiables (par exemple : pourcentage minimal d’espaces verts en pleine terre, proportion de logements familiaux, nombre exact de places visiteurs, dimension des locaux vélos, niveau de performance énergétique, surfaces commerciales réellement utilisables en rez-de-chaussée, etc.), afin que le respect ou non des engagements soit incontestable.

Cette « technique » du bonus existe ailleurs. Adoptons-la, mais en la rendant transparente, chiffrée et contraignante, pour que chaque programme apporte une valeur ajoutée réelle aux habitants et à la ville.

Un coup d’œil chez les voisins

Genève a fini par comprendre qu’elle ne pouvait pas compter uniquement sur la France voisine pour loger ses travailleurs. La ville produit désormais 3 000 logements par an (contre 1 000 pendant une décennie). C’est à peu près ce que nous construisons côté français chaque année depuis 15 ans. Le déficit reste donc lourd.

La Vision Territoriale Transfrontalière (2022-2024) proposait d’accueillir 300 000 personnes dans le Genevois français à l’horizon 2050. Ce chiffre a été limité à 100 000, une décision forte mais nécessaire, que nous avons adoptée en juillet 2024 au GLCT où je siège en tant que conseiller départemental du canton.

👉 Vision territoriale transfrontalière

Une instabilité nouvelle

Un facteur récent pourrait bouleverser notre équilibre : les difficultés des agences internationales après les coupes budgétaires américaines. Si cela se poursuit, le Pays de Gex risque d’en subir de lourdes conséquences économiques et sociales.

Si les personnels onusiens installés de longue date devaient partir, leur remplacement par des frontaliers « standards » (sans jugement de valeur) modifierait profondément la diversité culturelle de nos communes. Ne négligeons pas ce risque.

Non, la densification n’est pas terminée

Je réfute l’argument du maire selon lequel « nous arrivons au bout de la redonne urbaine ». C’est faux. Les promoteurs ne manquent pas d’imagination.

Par exemple, en cas de besoins lourds de rénovation, une copropriété peut vendre ses espaces verts (quand il en reste, notamment autour des immeubles des années 1970 à 1990). Les règles le permettent. Il serait donc possible de construire (ou de surélever) des immeubles :

- aux Terrasses du Levant, avenue de Vessy (zone UGD1),

- dans les résidences Voltaire, Patriarche ou le Hameau (rue de Meyrin, zone UGP1),

- dans la zone UC1 (hors OAP Patrimoine), avenue du Bijou,

- dans la zone UAM2 (bas de la rue de Genève, zone de bruit, projets hôteliers envisagés),

- dans le secteur pavillonnaire des Tattes (activités ou hôtellerie possibles).

Au total, près de 2 000 logements supplémentaires pourraient apparaître, sans compter ceux déjà programmés dans les OAP. Une seconde vague de densification, et un séisme pour nos équipements publics et notre qualité de vie.

Et la ZAC ?

Proposée en 2011, la ZAC a officiellement démarré en 2013 sous la conduite de la SPL Terrinov. Son objectif, planifier l’urbanisme pour qu’il soit cohérent et lutter contre la spéculation immobilière. Après une centaine de recours, presque tous gagnés, les constructions commencent enfin et s’étaleront sur 15 ans.

Mais à 7 500 €/m² en habitat libre et 5 000 €/m² en bureaux, a-t-on vraiment limité la spéculation ? Les mois à venir diront si l’offre et la demande s’équilibrent, en tenant compte de la conjoncture (coût du crédit, prix des matériaux, fragilité de la Genève internationale).

La ZAC a cumulé les déboires (comme l’échec du centre commercial Altarea). Il faut désormais avancer, travailler sérieusement aux équipements publics attendus et définir clairement la vision des Ferneysiens pour ce quartier.

Certaines règles doivent aussi être gravées dans le PLUIH, comme le taux de places de stationnement en sous-îlot, aujourd’hui fixé par une convention tripartite (Agglo-Ville-SPL), qui reste fragile face aux promoteurs.

Anticiper, exiger, écouter

Contrairement au PLUIH 2020 adopté au tournant des élections municipales (comme le PLU 2014 de Ferney), celui-ci sera largement débattu après 2026. Une chance pour que les nouvelles municipalités travaillent sereinement sur la base d’un vrai débat public.

Nous devons :

- anticiper les évolutions géopolitiques et intégrer les travaux de la VTT,

- prendre en compte les mutations rapides des modes de consommation et de déplacement,

- arrêter de voir la ZAC comme une greffe rejetée : elle existe, intégrons-la,

- être plus exigeants avec Genève : elle doit loger ses travailleurs, y compris ceux dont les salaires sont bas,

- être honnêtes avec nos habitants : oui, la population augmentera, mais notre devoir est d’assurer une bonne qualité de vie pour tous.

Penser aussi la vie quotidienne

À Ferney, l’inertie du mandat actuel n’a pas permis de construire une vision collective de l’avenir de la ville. Seules quelques OAP sectorielles ont été discutées, trop rarement.

Or, nous devons avancer sur :

- les services publics,

- les lieux culturels et sportifs,

- les espaces de respiration,

- les commerces (un seul ouvert en centre-ville en dix ans, cherchez lequel…),

- les mobilités (où est passé le plan ?).

En travaillant sur ces sujets, nous nourrirons le PLUIH 2028, qui pourrait être… le premier que je voterai.

Pour conclure

Le PLUIH à venir ne doit pas être qu’un catalogue de règles de construction. Le chemin vers son adoption doit être une opportunité collective de penser et de débattre de l’avenir de notre ville et de sa place au sein du Pays de Gex et du Grand Genève. Il en va de la responsabilité des élus de ne pas rater ce rendez-vous avec les Ferneysiens.

C’est pourquoi je défendrai :

- Un urbanisme responsable, qui privilégie la qualité de vie quotidienne plutôt que la course au mètre carré et au simple « stockage humain ».

- Des règles réellement incitatives, comme le bonus de constructibilité, qui obligent les promoteurs à améliorer leurs projets : de vrais espaces verts, des logements familiaux spacieux, des stationnements visiteurs suffisants, et des commerces utiles en rez-de-chaussée.

- Le retour de véritables espaces verts, conçus comme des lieux de vie et de convivialité, de lutte contre les îlots de chaleur et non comme de simples surfaces résiduelles en bout de parcelle.

- Un urbanisme anticipé et programmé, pour que la ville garde la main et ne subisse pas les projets imposés par les promoteurs.

- La réhabilitation de la place du commerce et des entreprises, afin que le tissu économique soit pensé en amont et non bricolé après coup.

- Un moratoire sur la création de nouvelles places d’hébergement, afin de stopper l’accumulation déséquilibrée qui fragilise déjà notre tissu social.

- Le développement plus ambitieux de dispositifs favorisant l’accession à la propriété pour les salariés en euros, notamment par le recours au Bail Réel Solidaire (BRS), garantissant à la fois stabilité résidentielle, ancrage citoyen et protection contre la spéculation.

- La préservation des terres agricoles encore existantes et le soutien actif au maraîchage local, indispensables pour notre résilience alimentaire.

Enfin, il nous faudra aussi travailler à réconcilier nos concitoyens avec le besoin de construire, en rappelant que :

- la construction peut être raisonnable et qualitative quand elle répond à de vrais besoins (logements pour familles, jeunes actifs, seniors),

- elle peut contribuer à l’équilibre économique (plus de commerces de proximité, activités locales, emplois),

- elle peut devenir une opportunité de « faire société » et créatrice de liens (espaces verts et de quiétude, équipements publics, lieux de culture et de sport, mobilités facilitées).

C’est à ces conditions que la croissance démographique, inévitable dans notre territoire frontalier, pourra être vécue non pas comme une menace, mais comme une réalité maîtrisée et acceptable.

Pierre-Marie Philipps

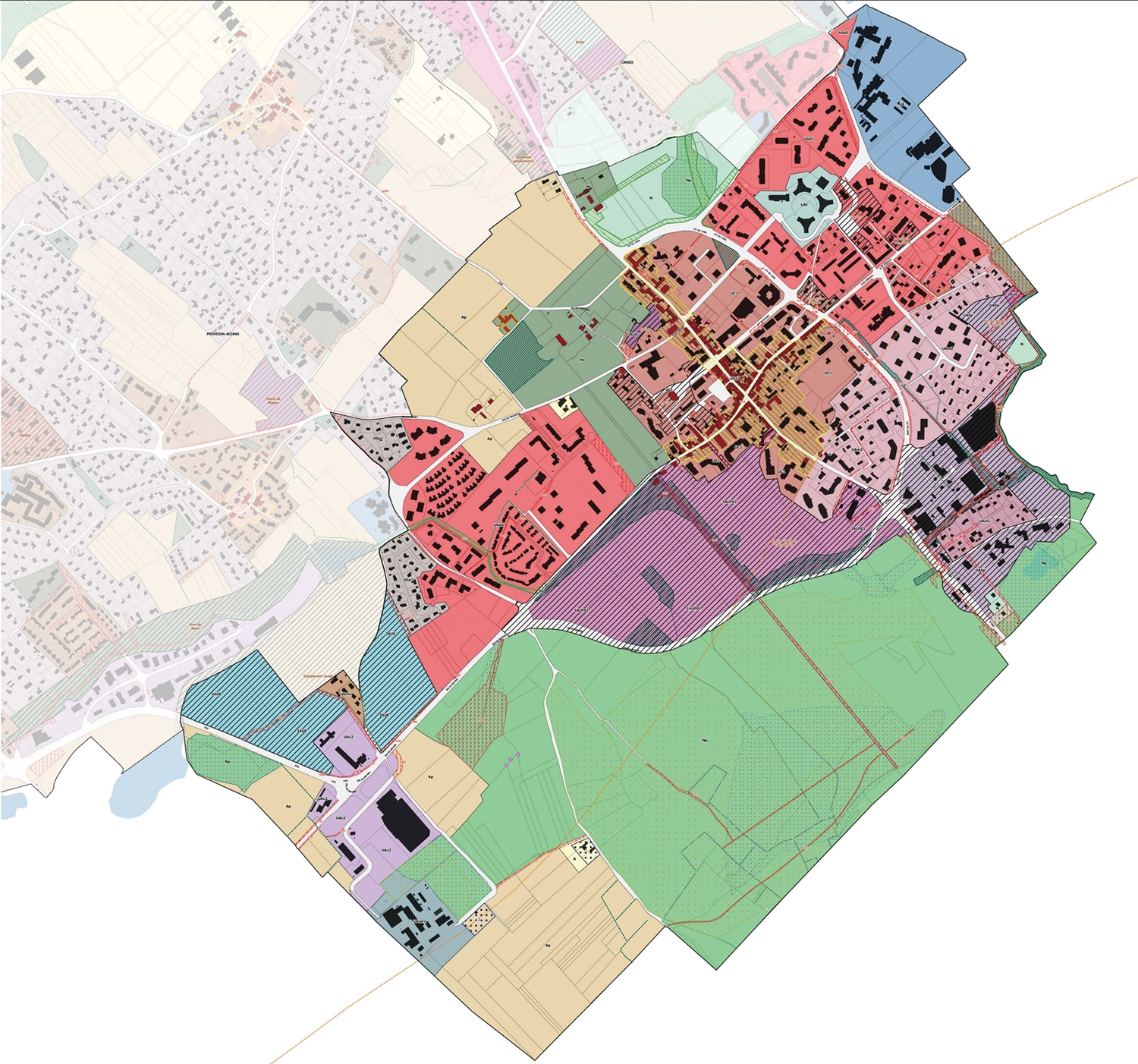

Lien vers le plan de ZONAGE ACTUEL